圖片來源:臺東聲音藝術節

當風聲、海潮、引擎、人聲腳步、昆蟲搬動落葉等環境日常發生的聲響,被悉心收錄,然後透過聽覺被重新感知時,世界忽然換了一種被理解的方式。那些看不見的畫面、生活的層次,被以不同的方式喚醒,身體在無意識間,與環境聲波一同呼吸,共振出極為個人的內在感受,我想這就是聲音藝術節不斷帶給觀者的魅力。

圖片來源:臺東聲音藝術節

「好好聆聽聲音」,相比肉眼所及,更能理解這環境正發生的事。「2025臺東聲音藝術節──多物種的糾纏The Entanglement of Multispecies」,六組藝術家以聲音為筆、用時間醞釀,與臺東對話出一件件多物種交織共譜的精彩作品,就在臺東美術館裡正展出著。

圖片來源:臺東聲音藝術節

以長時間駐點,體現「多物種的聆聽」。

相較以往幾年的聲音藝術節,「多物種的糾纏」特別強調「長時間與地方共處」的過程。從2024年啟動前期採集計畫,創作者們透過多次「回來臺東」,觀察出在地多元化的聲音動態,長出真正能貼近土地、文化、生態的聲音藝術作品。

圖片來源:臺東聲音藝術節

吳思嶔 × 張幼欣|《彈性與孔穴》

已在東海岸長住的吳思嶔,將山海環境、阿美族部落故事與生活觀察「符號化」,化成形體的同時,也讓聲音從形體裡生長出來。

運用那些山裡撿拾與記憶觸發的材料,如竹、藤、苧麻、魚線與石膏,被形塑成一具既是雕塑,也能被「演奏」的樂器,成為呼應在地歷史事件與個人生命經驗的隱喻入口。

圖片來源:臺東聲音藝術節

再由擊樂家張幼欣接手,傾聽器物的形態與脈動,以敲擊回應它的張力與共鳴。也因作品以天然材質為骨肉,不斷受環境溫溼度改變而產生質變,對擊樂家而言,每一次都面對必要的即時協商,每一場演出都是重新認識彼此的旅程,既挑戰也充滿變化趣味。

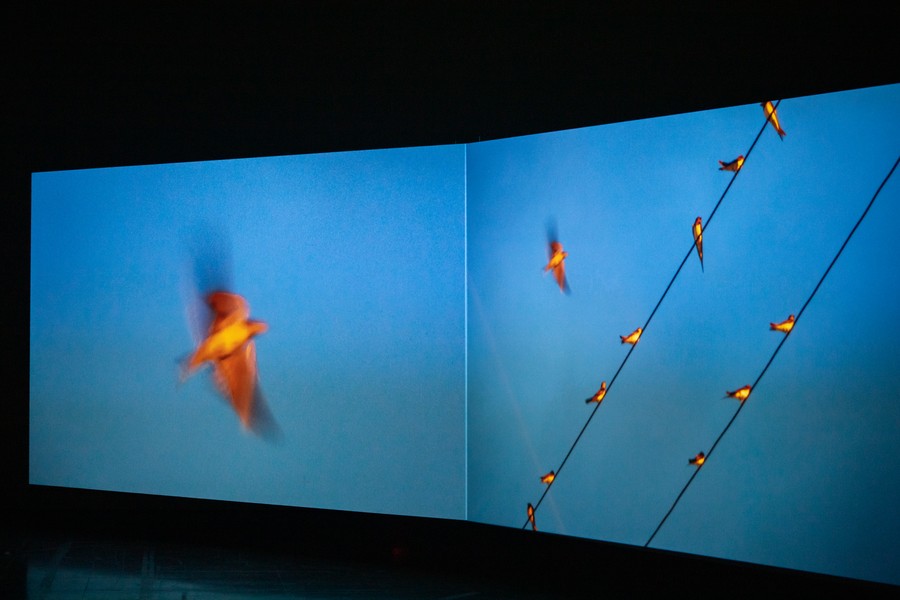

黃加頌 & Benjamin Ryser|《落石和鳥鳴》

2024 年4月3日上午7時58分,花蓮發生了芮氏規模7.1級的大地震。「在我們成長的記憶裡,完全沒有地震的經驗。這對我們兩人而言是很特別的發現。」黃加頌說。兩位每年都回訪太魯閣大同部落共居創作的藝術家,早已熟悉部落的日常生活,卻因「地震」的發生,又再次挖掘出極為陌生新奇的生命體會。

部落族人用手勢、步伐、氣息模擬著當時的地鳴聲,也傳遞出地震當下心底湧動的恐懼;當友人半開玩笑地說:「你們猜到底是那種動物可以在地震時存活下來?是小鳥!牠們在地震時就可以往天上飛。」更是一語點亮了這件作品的兩股聲流。地鳴引發的恐懼、恣意的鳥鳴可能同時發生,於不同物種而言,所謂當下就有著截然不同的生命軌跡,這些的聲音與情緒對話都讓人不斷沉澱思考。

圖片來源:臺東聲音藝術節

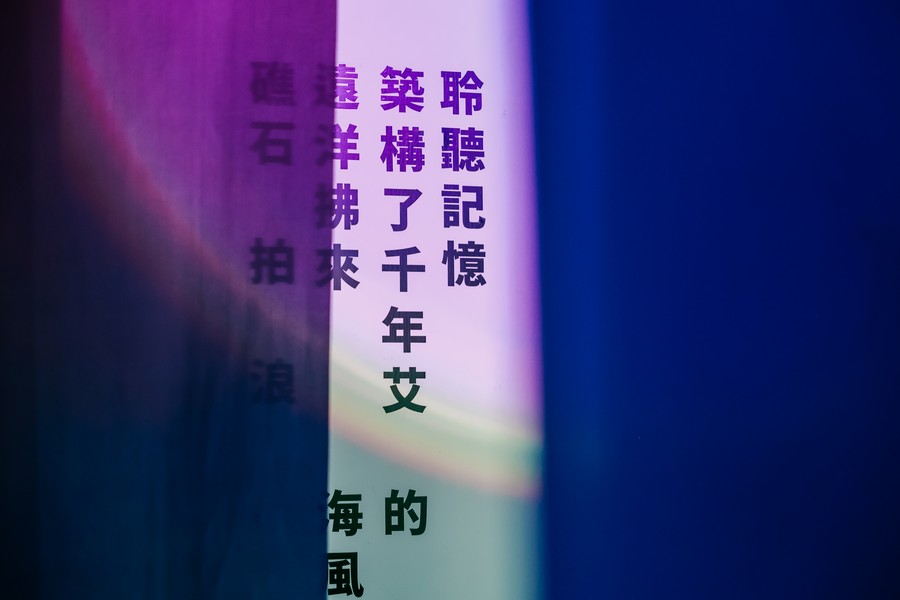

楊欽榮|《千風島》

走進小文創教室這座宛如「離島」的展間裡,彷彿被邀請登上蘭嶼、綠島。作品以「千年艾」為核心精神,創作人將島嶼採集的聲景:浪、潮、草叢與鳥鳴,甚至機車呼嘯、回收車與放學鐘聲,以AI(Artificial Intelligence)聲響重新編織。透過觀展的互動,當對著植株輕輕吹氣,感測模組會讀取震動頻率,讓觀者與島上1000Hz的脈搏相遇。

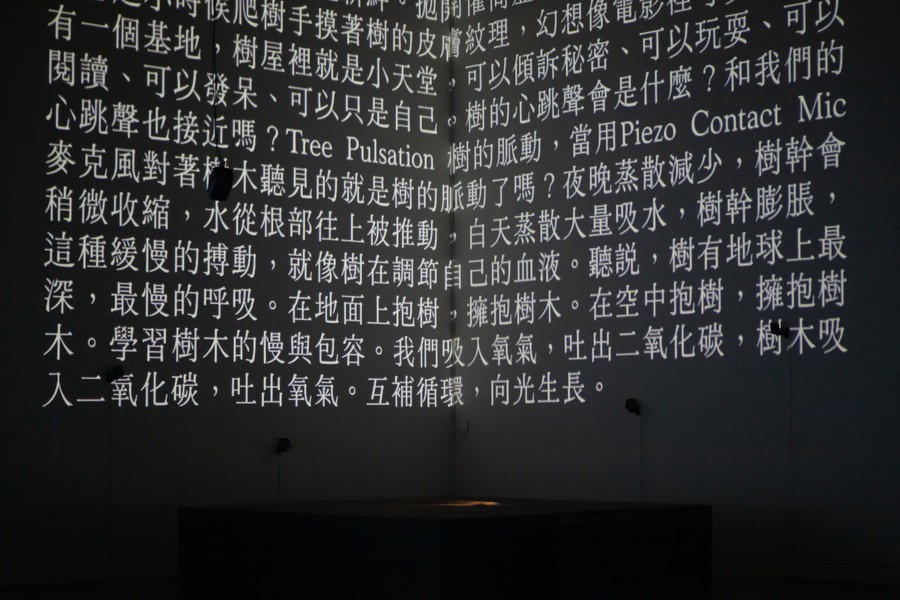

王榆鈞|《麥克風的第三對象:引力的聲場》

「臺東到底擁有什麼樣的能量,能不斷吸引人們的到來?一直是我對臺東的好奇。」

訪談了許多在臺東各領域的專業職人,並將彼此的對話能量,轉化為一座可被身體啟動的聲學舞臺。讓聚光落在跳躍的單人身影,地板下的感測能將每一次起跳與落下的動態轉化為不同能量的低頻共振,透過四個指向性喇叭在周圍投射聲束,牆面文字以短句提問,宛如在重力的牽引中,人與場域的關係被一次次加速度地顯形。

圖片來源:臺東聲音藝術節

澎葉生 Yannick|《骨恆久於羽》

聲音遵循著時間的邏輯,展現著生活的多樣性。長於田野錄音的他,將「不可控」視為最真實的紀錄:在與部落、學校、獵人同行的路上,採集山的呼吸、講述的節拍與生態的細節。

圖片來源:臺東聲音藝術節

作品把「教育—狩獵—日常」疊映為一首緩慢的地景配樂。現場播放一部將近57分鐘的紀錄片,邀請觀者進入融合人文與生態的奇妙世界,讓開放的意識形態自然傳遞著交流、互動與對話。

廖于萱|《耳毛溯行圖》

把耳朵放低,作品以利嘉林道的田野為基礎,用當地泥土與陶藝家共作集聲筒,並置入巡守隊行走山徑的錄音與物件線索:枯枝、鐵閘、鎖鏈、標價紙、以及在林道拾得的山豬、山羊骨。

圖片來源:臺東聲音藝術節

藝術家運用「耳毛」成為隱喻,這個人類與生俱有的身體組織,將感受聲波的細微變化。觀者被要求蹲下、伏地,貼近集聲筒像動物一樣聆聽環境。姿勢的不舒適,使我們暫時離開人類中心的位置,聲音牽出一條無形的線,連結獵與護、開放與禁入、生命與消逝。

現場,以聲音做為藝術展的主角,參觀者用聆聽讓一切意識更無拘無束地在身心中竄流著,無論是一股忽然噴發或者由衷而生的感動,都將隨著聲響的流動,真切影響著感受,連結著臺東。

臺東聲音資料庫:採集地方聲音,化為述說的故事。

「聲音藝術節希望人們開始練習一種更慢的理解:用耳朵去認識地方與彼此,並讓更多人加入採集聲音的行列。」──張溥騰。

今年,團隊特別邀請聲音藝術家吳蒙惠進行一場歷時一年的在地採集,記錄著不同的時段、氣候、地域的聲景,匯聚出臺東的樣貌。「其實我沒有那麼有章法,常常是騎到哪、感覺對了,就停下來錄。」他笑說。曾把麥克風架在河中央,任水位悄悄上漲,也要捕捉當下的聲景;也會停在公墓邊,寧靜地去聽見場域與自然間的交談;更多時候,他沿著公路前行,隨性轉入臺11線的山腰或南迴沿線的部落,去感受聲音與生活的本質。

圖片來源:臺東聲音藝術節

礫石灘滾石與岩岸的回響、沙灘的細碎與港灣的平靜,臺東地景的多元,光是海岸線就反映在聲景採集的豐富度上,也透過聲音展現出與視覺上截然不同的能量。聲音,能讓人聽見遠海一波波將浪潮頻率推送到山上,掩蓋掉了底下近距離公路的車流聲,其實,在聲音世界裡,人類活動並不總是主角。

圖片來源:臺東聲音藝術節

當專注聆聽同一段聲音,感受是可以截然不同的。修船敲擊聲對某些人而言可能會覺得聒噪,有些人卻會從海潮應和著「咚、咚、咚」的頻率裡,感到一整天的平靜心安。

聲景的深度與層次,需要醞釀發酵。策展人張溥騰說,聲音藝術的本質是「時間」,它不像視覺藝術的繪畫,一眼即可讀完,聲音藝術是必須被陪伴、被等待,卻有其獨具魅力的感知共鳴。也因此,聲音資料庫的建置從不只是展覽的附錄,而是蘊含著臺東文化的「檔案館」,他期許著或許有一天聲音資料庫也能如同老照片般,被拿來對照過往與今日,成為地方記憶的文本。

也因此,這條路注定沒有終點,所以聲音資料庫將不以「完成」為目的,而以「持續」為價值,當越多採集的點在地圖上發亮,相信臺東會從聲音資料庫裡長出另一幅獨特面貌。

圖片來源:臺東聲音藝術節

相關展覽資訊|

𐄢 多物種的糾纏展覽 11.08-12.07 (週一休館)

開放時間:9:00-12:00 / 13:30-17:00

展覽地點:臺東美術館山歌廳、小文創教室

𐄢 系列活動

11/21 策展人導覽╳ 專家講座

時間:13:30-17:00

地點:野室咖啡

11/30 臺東聲音藝術節╳ Asia Base在糸島國際藝術祭分享會

時間:13:30-15:30

地點:大文創教室

𐄢 藝術家分享會 ╳ 新書發表

分享會時間:12/6 (六) 13:30

分享會地點:臺東美術館大文創教室

尚未有留言